在我们这个时代,大多数人属于不可知论者,然而,不可知论者不可能前后一致,因为我们每个人的行为都基于某种信念,而这个信念往往是未经证实的。比如你努力读书,是为了找一份好工作,然而,并不是所有努力读书的人都可以找到好工作的。尽管如此,你的这个信念支撑着你去努力学习。如果更进一步,你为什么要找到好工作,你也许会说,是为了家庭或者成就感,为了得到别人的称赞,自我价值的实现等,然而这些价值观并未经过证实。我们认为得到了社会的承认就是个人价值的实现是一个未经证实的假说,或者是基于对自然主义的信仰。所以大多数不可知论和自然主义者的世界观和价值观乃至伦理观是前后不一致的。如果你生病了,你不可能因为你是个不可知论者而忽视医生的诊断或者胡乱服用药物。这也同样适用于不同领域的学者,也许一个人宣称自己是无神论者,但是在申请科研经费的时候或者在面临找工作的时候却期盼某种神秘力量的帮助。也许一个人宣称道德是相对的,但是,他却对各种社会现象有着近乎绝对的是非论断。对于有神论者也是如此,有人在教堂是一个样,离开教堂是另一个样,正如圣经中所言,有一个人欠主人一千万两银子,主人免了他的债;而他却向一个欠他十几两银子的人逼债。

圣经显明,这种前后错乱的世界观就是罪。罪不仅影响了我们的价值观,而且影响了我们的世界观。作为一个有信仰的人,我们该如何前后一致地生活呢?作为一个基督徒,我要讨论如何前后一致地研究上帝的普遍启示。这并不是容易的,因为自然科学研究是对信仰乃至人性的一种考验。首先,它要求你不要带有偏见地去研究这个自然界。然而人天生就是有偏见和喜好的,因为人有情感,情感产生了好恶。其次,科学研究的对象往往是不带情感的自然界而以客观真理为目的。这和其他职业显然是不一样的,因为其他很多职业基本上目的都是为了人类福祉。这种对象的客观性对科研者的主观性产生了挑战。如果一个科学家不知道研究自然的目的是什么,他必然在主观世界比如地位和名誉上寻求满足。所以,自然科学的研究,特别是基础科学如物理和天文,其目的不是提升生产力,乃是改变世界观,产生新的思想和洞见。所以,自然科学是最接近神学的学科,科学家是最接近神学家的职业,因为其终极价值不是人类利益而是客观真理。只是前者追求一种非位格化的真理,而后者追求认识真理的位格。那么作为一个基督徒学者,该如何前后一致地追求认识真理和真理的主呢?

首先,一个前后一致的基督徒学者需要内心和头脑的紧密整合。他既需要有客观的科研方法(所谓中立的方法论),也需要有自己强烈的基督教世界观前设。任何学科的发展都不是中性的,哪怕它持守了中性的方法论。比如爱因斯坦对永恒宇宙的前设导致了他错失了发现宇宙膨胀的机遇;爱因斯坦对绝对因果律的信念导致了他对量子力学不确定性原理的否认。同样,基督徒有一颗火热的爱上帝的心,这种信念应该贯彻于他的科学研究,这也是诸如牛顿,伽利略,麦克斯韦,拉瓦锡,高斯这些基督徒学者所践行的。若不如此,他就不可能成为一个前后一致的基督徒,因为他花了50%以上的可利用时间在从事一个与他信仰无关甚至是为敌的职业。所以,我们的内心引导我们科学研究的前设,我们的头脑通过科学的论证为前设提供证据,并验证前设。比如,基于我对创世记的理解,我认为地球和地球上的生命是独特的,我也认为上帝希望人类进行星际航行来拓展祂的国度,所以,我认为地球周围应该有一些适合人类居住的星球。这样,我就探测地外行星,研究其可居性,并进而设计星际旅行的方案来殖民这些星球。幸运的是,这些研究课题正是当前行星科学的热门课题,所以,我可以得到足够的经费从事这样的研究。当然,如果一个基督徒学者太超前他的时代,他要么自立门户,要么考虑发展与当今科学水准相适切的科学课题来反映他的信仰。

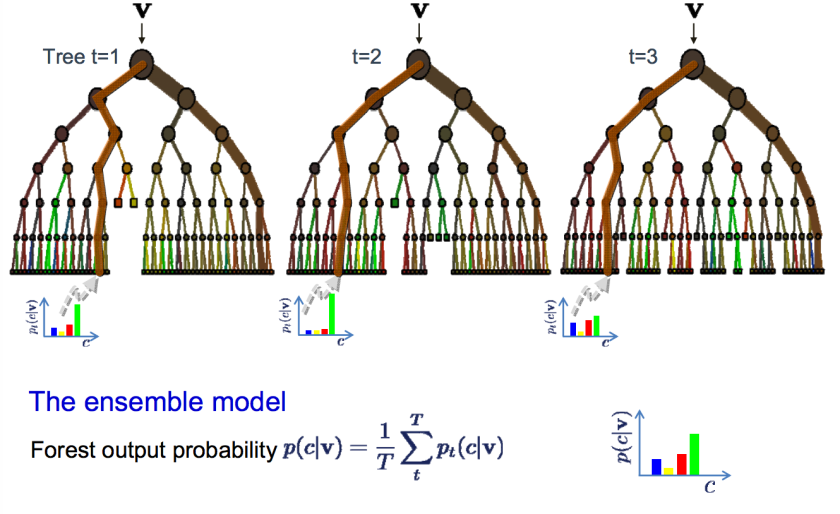

然后,一个基督徒学者需要精通当今最前沿的科学方法。如今,大家都在讨论人工智能,机器学习,数据挖掘,大数据,贝叶斯方法,蒙特卡洛方法等。这些方法往往有些局限性,但也有些普适性,但大多数是诞生在这个大数据时代。所以,一个从事自然科学的人应该精通或者至少熟悉这些方法,并尽量用这些方法来验证理论。而作为一个基督徒学者,更应该充分利用这些方法来拓展自己对这个自然界和人类社会的数据的全面发掘和认知。我们不需要被数据引导,而是利用数据来验证自己的前设或者理论。有人说,学者不应该有前设,否则就不是学术,而是哲学。这显然是大错特错,因为当今科学通用的贝叶斯方法论告诉我们,任何模型都有先验概率(或前设),而在这种前设的框架下提出模型来解释数据。所以,基督徒学者应该不耻于谈论自己的前设,并大胆地运用数据来验证自己的模型。反过来说,如果一个学者不能精通这些流行的方法论,很可能他的理论得不到学术界的普遍认可。当然,这些方法论并不是没有问题的,因为每种方法都有自己的局限性,而如何探索这些方法的局限性则是另外一个热门课题。

另外,一个基督徒不仅需要整合内心与头脑,而且需要整合不同的学科,做跨学科的整合性研究。基督教世界观本身就是一个整体,这要求基督徒学者在研究不同学科的时候有一种整合性眼光。比如研究行星问题需要考虑地质,生物和气候问题,研究生物起源需要考虑地外因素和地内因素等。这就要求基督徒学者对各个领域有不同程度的了解。也许大多数人认为一个领域的信息量已经够一个学者消化好久了,况且还有很多其他的科研任务,不可能做到通观全局。其实不然,如今我们很容易通过互联网获取各个领域的研究成果和数据,而且当你精通一个领域之后,这个领域的动态就很容易掌握了。比如每天大概有十篇新的文章是关于我自己的领域的,我大概最多花15分钟了解这些研究,然后我会浏览其他天文领域的成果(大概每天有50多篇文献),如果发现感兴趣的,大概会深入了解一下。这样,每天了解天文学进展的时间大概是一个小时,这个还包括一些简单的验证,比如有的文章有些公开的数据,我可以很容易地验证这些数据是否支持结论。当然,这样的验证是建立在精通方法论的基础之上。因此,了解其他领域乃至学科并不是那么难的事情,因为每个学科的方法论都是近似的。我们只需要知道它的数据是否支持它的结论,它的方法论是否可靠,就可以大概明白这篇论文的内容和可靠性。比如最近我就用我自己开发的一个软件来研究引力波。我可从来没研究过引力波,但是我的软件是用来探测周期性信号,是普适的,所以用来研究引力波正合适。所以,对方法论的掌握乃至发现新的方法论对整合性科学研究有着不可估量的作用。

最后,我要谈谈基督徒如何对待同行的认可。虽然基督徒科研的目的是为了荣耀上帝,但是如何荣耀上帝呢?你的研究成果很可能不是绝对的真理,而是绝对真理在当前认知水平的相对性呈现。哪怕你确实发现了某种绝对的现象,这并不表明这种现象有绝对的价值。比如你发现了一个系外行星,首先你不能100%完全确定它是系外行星,就算你有99.9%的把握,或者这个系外行星确实存在,那么它却不具有永恒的价值,因为它是被造物。所以,单单发现自然界和自然界的规律并不能产生永恒的价值。而上帝看人的内心过于人外在的表现,所以,一个基督徒学者本于尽心尽力尽意爱上帝的心去研究上帝的自然启示所发表的论文,也许并没有得到很多同行的认可,但是他仍然相信他的研究是有价值的。因为他的研究方法和数据是可靠的,他的结论忠于他的方法和数据,于是,他的头脑和内心都在通过解读上帝的自然之书并发现上帝的智慧来荣耀上帝,所以,在上帝看来,这样的研究比其他更受欢迎的研究更有价值。

一个前后一致的基督徒学者不仅会面临科研上面的挑战,他还会面临很多其他相关的试探,他会面对申请经费时夸张自己成果的试探,面对媒体采访时取悦别人的试探,面对工作与家庭平衡的试探,面对如何分配经费,公私不分的试探,以及面对学生和同事对人不对事的试探等。是的,这就是一个基督徒学者的十字架,我们当背起我们的十字架跟从主,否则,我们就不配做祂的门徒。我们不应该像法利赛人一样坐而论道,也不应该像希律一样只是喜欢信仰而不践行信仰。耶稣基督应许我们,祂的担子是轻省的,轭是容易的,因为祂已经背负了那最重的重担,就是罪。所以,我们应该为上帝呼召我们做一个基督徒学者而荣幸,因为祂让我们同时解读祂所启示的两本书,让我们通过这两本书来认识并荣耀祂。