我们所见到的这个世界是自然主义式的,但是我们内心所向往的世界却是超自然主义的。自然主义告诉我们这些超自然主义式的信念都是不真实的,是一种心理的投射。但是自然主义在抽取了这些超自然主义的投射之后却并没有满足人内心对超自然的需要。换句话说,自然主义本质上不可能满足人对超自然的需要,因为自然主义永远只能回答有限的问题,永远只能基于所看见所听见的东西来产生信念。自然主义事实上也从来不是一个自洽的世界观,因为它是有限的,它告诉我们这个世界的物质性,灌输给我们机械式的思维方式,它让我们有一种机械式的,工具主义和实用主义式的生活方式。自然主义的流行正在彻底地扭曲人的灵魂,因为在自然主义的世界里,人的灵魂,意义和道德都是没有终极价值的,这一切都是人的心理投射和自适应选择,使得一切超自然的信仰变成一种幻象。事实上,自然主义只是助长了个人主义和后现代主义,让人的道德和价值取向走向多元,也走向迷失。自然主义常常与物质主义结盟,于是心理学只是一种现象科学,不具有根本性的科学价值。正是因为自然主义没有办法回答人所问的最重要的那些问题,比如我应该如何选择配偶,如何经营家庭,如何面对人生的困境,如何面对生死和道德选择,所以自然主义事实上不可能自洽地运用于一个人身上。也许一个人在思考技术问题的时候是自然主义式的,但是在面对亲人离异的时候是超自然主义式的。所以,现代人其实活在一种不自洽的世界观当中,按照圣经的说法就是罪恶的世代。这里的罪恶并不代表那种杀人放火式的罪恶,而是指人活在一种不正常的世界观和价值观当中。这种不自洽同样体现在自然科学当中。

自然科学一直理所当然地认为数学是科学的语言,然而数学本身就是超自然的。而且一个能够领悟并掌握抽象数学的人的理性本身也就具有超自然的特质。那么无神论借用自然科学背后的自然主义来论证其无神的论点本身就是不自洽的,因为自然科学从来没有真正自洽地以自然主义为其前设。所以如果自然科学要真正自洽地以自然主义为其前设,那么它必须放弃对数学和逻辑的依赖,因为它本身就否认了超自然或者任何抽象事物具有本体性的特质。如果我们把自然主义放宽泛一点,也就是说,自然主义认为除了数学和逻辑之外,宇宙里的时空和物质就是一切现实,除此以外没有任何的实在,没有任何非物质,非数学的存在。如果一个人持有这种宽泛的自然主义式的假设,那么他必然碰到一个反论,也就是哥德尔不完备性定律。我们永远不能发现一个万能的公理系统能够证明一切数学真理,而不能证明任何谬误。 也就是说,自然科学如果以数学公理为其理论前提,必然导致其本身的不完备性,以至于我们也不能说自然科学能够证实或者证伪一切科学理论。这起码限制了科学主义的狂妄,也就是试图用数学,实验和观测来解释一切的狂妄。而另一个反论来自当代的宗教哲学家Alvin Plantinga,他认为一个人不能合理地同时接受自然主义和进化论。进化论一般认为是自然主义威力的最高体现,因为它解释了人的起源,而达尔文之后的人类行为科学都是以进化论为其前提。但是Plantinga认为如果进化论是正确的,那么生物的信念和行为就是一种神经系统所涌现出来的现象。既然自然选择只会促使人的行为作出对自然环境的适应性的反应,那么自然选择就无法保证生物产生的信念也是正确的。从而人也不能够拥有可靠的产生信念的功能,所以一个人不能够对自然主义有足够的信念。因为我们可以产生很多与自然主义平行的理念,所以,自然主义为真的几率是非常低的。他举得一个例子是青蛙的比喻,当青蛙看到一只蚊子飞过的时候,它就立即弹跳起来,伸出舌头去捕捉蚊子,这种行为是符合适者生存的法则的。但是这并不能说明青蛙对蚊子所产生的信念也是正确的。因为即使有这种信念,这种信念的正确性并不影响它的行为。所以,自然选择对信念正确与否并不产生效力。这就像很多原始部落的人对自然有错误的信念,但他们仍然对他们的环境有很强的适应性。所以,从数学公理的不完备性和Plantinga的反论,我们至少可以对自然主义或者在其隐蔽之下的科学主义少一点膜拜。

那么如果自然主义不可能真正自洽地成为自然科学的前设,那么超自然主义或者进一步地说,基督教这种形式的超自然主义能够成为自然科学的理论前提呢?在我看来,是可以的,而且也是很明显的。首先,自然科学的目的诚然是为了解释这个宇宙各种现象背后的规律,前提是这个宇宙本身是规律的,是可以用逻辑和数学去研究的。在圣经开头,我们早已看到上帝用祂超越的智慧创造宇宙,而且圣经屡次说祂用权能的命令托住这个宇宙。这告诉我们什么呢,告诉我们这个宇宙是稳定的,是有智慧可寻的。所以,基督教的思想提供了自然科学研究的宇宙的本体论。然后,人们必须对自然有一种客观的认识,而非膜拜自然,就像原始宗教一样或者像中国的道家一样。道家的特点在于将自己主观的认识投射到自然当中,所以对于自然没有一种客观性的认识。这种客观的认识也早在圣经中体现出来。比如十诫中第一条诫命就是除我以外,不可以有别的神。这条诫命对当时的人是一种革命性的世界观冲击,因为所有的民族都认为应该拜各种神灵,这种神灵体系现在还存在在中国,印度和日本的文化中。那么,十诫就严格地区分了上帝,自然和人,于是让人对自然有一种客观性的认识。最后,圣经的世界观给自然科学提供了方法论,即逻辑和数学。圣经开头就说,人是上帝所造,具有上帝的形象,与其他受造之物有本质的区别,是受造物之冠。而且圣经中对上帝造物,以及上帝的律法有惊人的细致的描述,圣经经常把上帝比喻成做工的人和农夫或者牧人。这些都让人对上帝,对人自己有了正确的认识。也就是说,上帝用智慧创造了世界和人,而人拥有上帝的形象,而且上帝赋予人去管理治理这个世界的使命,所以,人就知道自己与其他受造物的不同,人具有理性,应该运用理性去认识管理其他受造物。而且,人不再认为手工劳动是可耻的,而是认为所有的劳动都是在履行上帝的使命。这些观念在古代社会确实是革命性的。比如希腊社会和古代中国社会就对手工劳动有一种轻视,哪怕是在20世纪初,中国精英们还仍然认为科学技术只是奇技淫巧,这也是李-约瑟这位研究中国科学技术史的开山鼻祖所认为的。这样,基督教的思想让西方社会意识到人必须运用自己的理性去认识并管理这个世界。这样,西方自然孕育了现代科学,并逐渐将实验与观测作为印证科学理论的最高标准,而整个科学大厦也建立在逻辑和数学的基础之上。这些观点虽然早已是科学史学家的共识,但是现代知识分子似乎仍然对宗教与科学的历史性关系有极大的误解。

虽然自然科学在基督教思想的孕育下得以发芽结果,但是为什么当代科学却逐渐走向自然主义呢?一个著名的解释就是,上帝存在与不存在并不重要,因为在自然主义的前提下,我们已经推动了整个社会的进步,展示出理性的力量。但事实上,这个社会不仅存在理性主义,而更泛滥的是非理性主义,是后现代解构主义。也就是说,人们已经逐渐认识到理性的局限性,而开始逐渐去思考每一个个体的存在体验。而且,我前面已经说过了,科学也不能真正自洽地以自然主义为前提。那么是什么让自然科学仍然与自然主义联姻呢?我觉得,这不是科学发展自身的问题,而是整个社会的历史变迁所导致的。虽然,在18世纪仍然有一些虔诚的基督徒科学家,但是在理性主义的影响下,人们开始将宗教排除出自然科学领域,因为宗教并未在科学的方法论的发展当中体现出积极的作用。这似乎也很正常,因为圣经本身就是一本关于救赎的书,虽然其中也有不少对自然的描述。于是,宗教慢慢谈出自然科学领域,进而谈出公共领域,在后现代的影响下成为一个私人话题。宗教与科学的关系就好像父母和孩子的关系,孩子出生之后,就慢慢脱离父母,认为父母不能再给他们什么了,以后就慢慢独立了。但是,科学本身并不是象牙塔里的学问,它常常受各种思想的影响,比如炼金术对牛顿的影响,上帝护理对开谱勒的影响,哲学家马赫对爱因斯坦的影响以及东方思想对玻尔的影响等。那么为什么很多科学家却没有从圣经中得到足够的灵感呢?既然圣经影响了很多哲学和神学的发展,为什么不能对科学的发展产生显著的影响呢?原因很可能是我们对科学和神学的定义出现了问题。我们认为科学是回答是什么,怎么样的问题,而神学是回答为什么,怎么办的问题。于是这两者当然就没有了交集,以至于渐行渐远。事实上,这种区分也无可厚非,因为这本来就体现了神学和科学的本质区别。但是如果这两者不能够自洽的结合起来,必然导致非此即彼的世界观选择,也使得人们不再拥有一种正确的整全的世界观和生活方式。这种现象其实很普遍,比如你是一个佛教徒,我可能只是有事的时候去拜拜佛,烧烧香,而在平时的生活中还是一个自然主义者,或者物质主义者。这种存在主义式的危机就是圣经所说的,人故意压制真理所导致的各种罪恶和危机。罪恶不一定是道德性的,因为道德是世界观和价值观的产物,所以罪恶也存在在世界观当中。罪恶的本意是射箭射不中靶心,其实就是我们没有按照上帝所设立的次序来思考来生活。

那么,如何让科学和信仰真正地联姻呢?虽然,当下有很多神学家或者哲学家认为科学和信仰本身并没有矛盾,因为它们本来就是解决不同的问题。而事实上,他们往往有所交叉。比如自然科学发展出了进化论,自然就有一套对人的认识,就形成一套人对自己的看法,对道德的看法,自然就试图去回答为什么和怎么办的问题。同样,圣经不只是在教导神学性的主题,圣经也同时教导我们怎么看待自然,怎么看待自己,甚至启示一些自然运作的方式。这样,圣经虽然没有直接教导科学,但是信奉圣经的人对自然会产生一种衍生出来的思维模式。比如,圣经启示以色列人什么食物是不洁净,什么日子是节期,祂是如何用祂的命令创造出万有等等。这些思想必然对以色列人乃至今天的基督徒产生影响。比如基督徒会反对同性恋,认为这是道德性的罪,但是非信徒认为这只是生理现象,不应该视为禁忌。而且古代天主教利用托勒密的地心说统治中世纪科学达千年之久就是一个明显的证据。这样看来,科学和信仰必然是有很多交集的,如何从信仰的元素中发展出对科学研究的洞见,进而推动科学的发展,我觉得是问题的关键。这也是我接下来要说的。

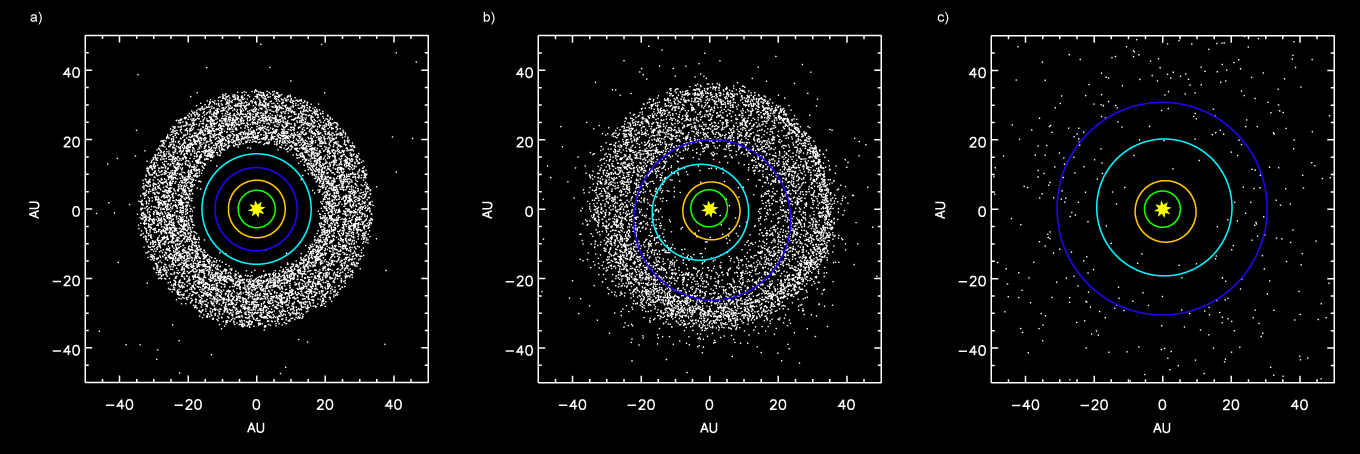

如果基督教思想要影响科学的发展,我们就应该有一套不一样的科学研究的方法和思想。正如我在前面文章中提到的,如果上帝是这个宇宙的造物主,那么现在自然科学只注重研究事物的相互作用和运行方式,却从来不考虑造物主的作用是不科学的。这正如我们去研究J.S. Bach的康塔塔却不考虑他的路德宗背景一样是不能完备地解释他音乐中所有元素的。那么我们在科学研究中该如何考虑信仰的元素呢?首先,我觉得我们应该去问为什么的问题,问价值性的问题。科学家认为问太阳为什么发光是很愚蠢的,但是如果我们知道上帝藉着太阳让我们区分明暗,制定历法,就知道太阳是有价值的。这种思想对科学研究的发展,我认为,是革命性的。也就是说,我们在做研究的时候,我们首先去思考的是我所研究的对像在上帝创造中的位置是什么。一个例子就是地外行星的研究。圣经告诉我们很有可能这个地球是唯一一个可居住而且有人居住的星球,那么我们就会问为什么太阳系是这样的,各种行星的轨道和质量是如何创造出有利于地球可居性的条件的。于是,我们就可以去寻找其他的行星,看到底是哪些因素让地球成为一个适合人类居住的星球的。这当然不会让一个科学家忽略去寻找证据支持他的结论,这也不会出现伪科学,因为一切都是用数据说话,不同的是,我们思考问题的出发点会不一样,这样产生出来的科学成果也是不一样的。其次,我觉得我们应该问怎么办的问题。如果说前面问为什么的问题是为了影响出发点,那么现在这个怎么办的问题应该就是影响科学的方法论的问题。正如我在前面博客文章所言,圣经所展示的是一个关于救恩的历史,而且创世纪中上帝也是将创造视为一个历史。也就是说,我们一个很重要的任务就是去发现自然的历史。现在的科学研究虽然注重宇宙的演化,却忽略了对于一个个体的历史性研究。比如我们发现了很多星团,我们去研究他们的统计效果,我们知道那些是年老的,那些是球状星团,那些是高金属丰度的。但是很少有人去整全地研究一个星团是如何与它的环境互动,它会经历什么样的阶段,是如何产生的。虽然各个阶段在文献中会出现零散的研究,但是很少有人系统性的去研究一个星团的整体演化。同样,现在我们对太阳系有很多的研究,但是我们却很少从出生到成长到现在,对太阳系有一个系统的历史性的研究。现在的研究都是分立的,比如有的人研究太阳系早期如何在星团中形成,有的人模拟太阳系在银河系中的运动和遭受的扰动,有的人去研究太阳系内部行星的运动等。但是很少,或者基本上没有人去综合性地研究太阳系,也就是把太阳系当作一个系统来研究,这种思想叫做系统性思维。而更少的是一些能够对太阳系做历史性研究的文献。

最后,我觉得一个很重要的圣经对科学的可能影响是信息论。当前,大多数人仍然认为信息论是研究人类信息社会特有的工具,虽然在生物信息中也发挥了不少作用。但总体而言,很多人仍然不够重视信息论在物理科学中的应用,原因是物理学家们自然而然地认为物理世界中是不存在像人类信息那样的信息的,但是热力学熵是可以存在的,而这两者似乎可以等价。但我在这里说的不是一般的熵,而是上帝有可能在量子系统中输入了一部份信息,这种信息是非热力学的,所以这种信息是在统计分析中无法发现的。这种信息经过各种非线性效应放大,以至于产生我们现在所看到的各种现象。但是我们知道这些现象似乎是可以用物理定律说明的,所以我们就不会觉得有任何考虑超自然的必要。但是,这种方法论不可能解决起源问题,因为起源问题都是单一的,是无法重复的。也许科学家最终想出了一套理论正如进化论一样可以解释生命的起源,但这并不是可证实的,因为生命的起源是独一无二的现象。我们只能说我们找到了一个自然主义的诠释,但是如果进一步追问,我们就要问这个机制本身的充足性,正如我们问进化论的充足性一样。研究这种充足性,我觉得就是从信息论入手。一个小孩子的言语不足以产生一个复杂的讲话,我们就不应该认为小孩子可以讲出马丁-路德-金那样的演讲。所以,生命起源必然与使用信息论对生命做历史性陈述有关。生命在地球上的起源,很有可能是首先有了一个单细胞或者RNA分子的存在,然后,如果进化论是正确的,就演化出各种生物物种。那么对于生命起源的研究其实是一种历史性的研究,是研究哪一个时刻,哪一个分子在哪一个环境中的出现。事实上,我们似乎没有足够的数据去探索那一个分子的真正历史,但是,我们却可以追溯到那一个分子所产生的必要信息。就像宇宙学,我们了解到CMB 是如何产生的,进而知道标准宇宙模型中的参数是精细调节的,这就是很大的进步,虽然我们仍然不知道这些参数能否由更简单的定律和参数得到,但我们起码知道在这里我们需要一个飞跃。同样,对于一个生物分子产生的条件和环境的研究,最终是为了揭示生物信息的起源。既然是信息,必然与生命诞生之前的信息产生某种联系。所以,我们也当同样研究在当时的地球乃至彗星环境中,非生物的信息是怎样的,在非生物的信息和生物的信息之间产生了怎样的跃变。

我要说,以上这些想法并不是伪科学,伪科学是不能够用数据说明的。以上这些想法只是为了探索怎样在基督教的信仰体系内去发展出一些有利于科学发展的元素,并进而影响当代科学的进程。愿那天上的国度降到地上,愿地上的国度体现属天的主权,愿两个世界成为一个世界,愿我们活在这个世界中。阿门!

那么,宇宙学,这个兴起于上个世纪中叶的学科分支,能否从圣经得到养分来突破当今的瓶颈呢。我之所以说宇宙学有瓶颈是因为我们已经到了精确宇宙学的时代,也就是说我们可以把宇宙的组分和年龄等参数测量到非常精细的程度。一旦一个学科到了这种阶段,就表明它已经很成熟或者(负面地讲)已经止步不前了。无论是暗物质还是暗能量,无论是超弦理论还是暴涨学说,宇宙学的观测数据似乎已经不能带来进一步的突破。相比于之前的COBE和WMAP卫星,现在的Planck卫星所得到的CMB观测数据已经很难做出之前两个卫星所做出的突破。Planck所要做出的重大发现将是引力波的发现和非高斯扰动的量化。而这两个发现都将是为了验证暴涨理论,但据我所知,暴涨理论只是一个图景或者现象学理论,也就是说,这个理论太复杂而繁多,而不能被观测证实或者证伪。那么这个理论最终变成了一种哲学假说。而对于宇宙学那些关键问题,也绝对不是一个暴涨理论所能解决的。所以,我想从圣经的科学观来提出一些有关宇宙学的研究方向。

那么,宇宙学,这个兴起于上个世纪中叶的学科分支,能否从圣经得到养分来突破当今的瓶颈呢。我之所以说宇宙学有瓶颈是因为我们已经到了精确宇宙学的时代,也就是说我们可以把宇宙的组分和年龄等参数测量到非常精细的程度。一旦一个学科到了这种阶段,就表明它已经很成熟或者(负面地讲)已经止步不前了。无论是暗物质还是暗能量,无论是超弦理论还是暴涨学说,宇宙学的观测数据似乎已经不能带来进一步的突破。相比于之前的COBE和WMAP卫星,现在的Planck卫星所得到的CMB观测数据已经很难做出之前两个卫星所做出的突破。Planck所要做出的重大发现将是引力波的发现和非高斯扰动的量化。而这两个发现都将是为了验证暴涨理论,但据我所知,暴涨理论只是一个图景或者现象学理论,也就是说,这个理论太复杂而繁多,而不能被观测证实或者证伪。那么这个理论最终变成了一种哲学假说。而对于宇宙学那些关键问题,也绝对不是一个暴涨理论所能解决的。所以,我想从圣经的科学观来提出一些有关宇宙学的研究方向。

这种基督教科学的设想是受创世记第一章的启发。上帝在六日内阶段性地创造出天地海和其中的万物。姑且不论这里的“日”是一段很长的时间还是24小时,我们可以肯定地是上帝借他的话语阶段性地创造了这个世界。那么我们可以肯定的是,在无神论或者自然主义的封闭式的科学体系中是不可能真正解决起源问题的,这些问题包括宇宙的起源,银河系和太阳系的起源,地球的起源,生命的起源以及人的起源。有很多基督徒认为基督徒不应该去研究起源问题,因为那是神迹,是我们用科学方法无法研究的。他們人为基督徒只能研究实验科学,比如传统的电磁学,力学等。但是这种将实验科学于起源科学截然分开的说法是肤浅的。比如在病毒学研究中,我们需要知道病毒的起源和传播途径才能有效地研究出解决办法。如果我们不去追究起源问题,我们也无法真正找到突破口。同样地,如果我们对地球起源一无所知,而只是把化石当成一堆死了的动物遗体而不去追究其原因,最终我们也无法理解现在地球的气候问题和物种灭绝问题。而上帝给亚当,也就是给人类的一个首要使命就是去治理万物。如果我们不懂这个世界是如何产生的,又怎能明白该如何管理它呢?

这种基督教科学的设想是受创世记第一章的启发。上帝在六日内阶段性地创造出天地海和其中的万物。姑且不论这里的“日”是一段很长的时间还是24小时,我们可以肯定地是上帝借他的话语阶段性地创造了这个世界。那么我们可以肯定的是,在无神论或者自然主义的封闭式的科学体系中是不可能真正解决起源问题的,这些问题包括宇宙的起源,银河系和太阳系的起源,地球的起源,生命的起源以及人的起源。有很多基督徒认为基督徒不应该去研究起源问题,因为那是神迹,是我们用科学方法无法研究的。他們人为基督徒只能研究实验科学,比如传统的电磁学,力学等。但是这种将实验科学于起源科学截然分开的说法是肤浅的。比如在病毒学研究中,我们需要知道病毒的起源和传播途径才能有效地研究出解决办法。如果我们不去追究起源问题,我们也无法真正找到突破口。同样地,如果我们对地球起源一无所知,而只是把化石当成一堆死了的动物遗体而不去追究其原因,最终我们也无法理解现在地球的气候问题和物种灭绝问题。而上帝给亚当,也就是给人类的一个首要使命就是去治理万物。如果我们不懂这个世界是如何产生的,又怎能明白该如何管理它呢?  但是在研究起源问题的过程中,我们势必考虑到上帝的话语。也就是说,在自然主义的封闭体系中不可能解决起源问题,因为他們没有考虑超自然的因素。有人说,科学只讨论自然的问题,不讨论超自然的问题,这确实是很多科学研究的理论前提。不过,我们也当注意到现在的地外生命的搜索就已经超出了这个前提。在我看来研究超自然的信号在自然界中的遗迹和研究外星人在地外行星乃至地球上产生的信号并没有本质区别。理论上,我们可以认为上帝就是一个外星人,只是这个外星人的智慧和能力远远超越我们。

但是在研究起源问题的过程中,我们势必考虑到上帝的话语。也就是说,在自然主义的封闭体系中不可能解决起源问题,因为他們没有考虑超自然的因素。有人说,科学只讨论自然的问题,不讨论超自然的问题,这确实是很多科学研究的理论前提。不过,我们也当注意到现在的地外生命的搜索就已经超出了这个前提。在我看来研究超自然的信号在自然界中的遗迹和研究外星人在地外行星乃至地球上产生的信号并没有本质区别。理论上,我们可以认为上帝就是一个外星人,只是这个外星人的智慧和能力远远超越我们。  那么问题是我们该如何进行这道的研究呢?我提出一个6阶段创世模型,这六个阶段是:宇宙创生,银河系形成,太阳系形成,地球系统的形成,第一个生命的产生,人类的出现。这六个阶段大致地与上帝六日创造相对应。上帝在每个阶段中输入了不同程度的信息,进而产生了我们所观测到的宇宙-银河系-太阳系-地球-生命-人类的层级结构。上帝通过量子系统输入信息,进而通过系统的“相变”放大这些信息并产生各个系统的结构。各个系统的演化并其与环境的互动都在上帝的护理中,这种护理可以通过自然定律进行研究乃至反演。但是各个系统的初始阶段不能由上一级系统的状态完全决定。

那么问题是我们该如何进行这道的研究呢?我提出一个6阶段创世模型,这六个阶段是:宇宙创生,银河系形成,太阳系形成,地球系统的形成,第一个生命的产生,人类的出现。这六个阶段大致地与上帝六日创造相对应。上帝在每个阶段中输入了不同程度的信息,进而产生了我们所观测到的宇宙-银河系-太阳系-地球-生命-人类的层级结构。上帝通过量子系统输入信息,进而通过系统的“相变”放大这些信息并产生各个系统的结构。各个系统的演化并其与环境的互动都在上帝的护理中,这种护理可以通过自然定律进行研究乃至反演。但是各个系统的初始阶段不能由上一级系统的状态完全决定。  在我看来,宇宙早期微波背景辐射,银河系的结构,太阳系的结构以及DNA, RNA所蕴含的信息都是上帝所输入信息的外在表现。这只是一个非常粗略的设想,目的是为了激发更多基督徒科学家去思考这些问题。

在我看来,宇宙早期微波背景辐射,银河系的结构,太阳系的结构以及DNA, RNA所蕴含的信息都是上帝所输入信息的外在表现。这只是一个非常粗略的设想,目的是为了激发更多基督徒科学家去思考这些问题。 比如进化论的问题,从本质上来说是关于圣经字意解经和寓意解经的冲突,而并非科学于宗教本质性的冲突。毕竟有些著名的改革宗牧師如Timothy Keller也能够接纳神导进化论的观点。那么关于上帝创造并护理宇宙,科学更没有提出有效的反论。宇宙大爆炸理论并与之相关的精细调节问题都反而给创造论提供了最有利的证据。而当代科学已经不再是决定论的天下,量子力学早已打开这个封闭的宇宙,使得上帝完全可以随时改变并护理这个世界。不仅如此,整个宇宙不是一个 必须(necessary)的存在而是一个(contingent)的存在,所以上帝的存在不仅不是对科学精神的否定,反而是对科学精神的肯定。这个科学精神就是所谓的追寻真理。而基督教世界观不仅给了科学追求真理的哲学基础,也给了科学精神的内在动力。这些观点已经被科学史研究学者所公认(参《科学的灵魂》)。 但是,Plantinga 在他的书中还提到另外一种科学和宗教的关系,這是一种内在本质的深入的和谐关系。探索并发现这种内在的一致性正是我觉得作为一个基督徒科学家的使命。这种探索,在我看来,必然带来科学的革命,使得科学各个分支可以重新地联合起来,乃至和其他人文科学,乃至哲学有前所未有的整合。而这种整合必然产生一种新的科学,乃是世界观科学。因为每个科学课题的提出乃至完成以及对其结果的解释都牵涉到那个科学家个人的世界观。那么这种科学的产生有哪些必要的元素呢?圣经可以给出答案。 我们观察創世記就会发现,上帝并没有告诉我们创世的细节,而是告诉我们创造的基本原则。比如上帝用祂的言语创造了世界,祂先创造了承载万物的框架或者容器,然后创造了充满这容器的万有。他的创造带来了规律,次序和结构并进而带来了生命。这些基本原则正是科学一直以来在探索并印证的。 首先,上帝的创造是有规律的并且是连续的,或者是时间反演的。无论是牛顿万有引力的发现还是爱因斯坦广义相对论的进一步阐释,我们始终在自然界中观察到规律,并且这些规律可以用数学来描述。一方面,受造规律的数学描述暗示了人类的心智和自然定律乃有同一起源。而最好的解释乃是有一位智慧的造物主创造了宇宙和人的灵魂。另一方面,我们认识这个宇宙的起源和发展是基于一种连续的因果链。这种连续性使得我们可以追溯行星的起源和宇宙的起源。

比如进化论的问题,从本质上来说是关于圣经字意解经和寓意解经的冲突,而并非科学于宗教本质性的冲突。毕竟有些著名的改革宗牧師如Timothy Keller也能够接纳神导进化论的观点。那么关于上帝创造并护理宇宙,科学更没有提出有效的反论。宇宙大爆炸理论并与之相关的精细调节问题都反而给创造论提供了最有利的证据。而当代科学已经不再是决定论的天下,量子力学早已打开这个封闭的宇宙,使得上帝完全可以随时改变并护理这个世界。不仅如此,整个宇宙不是一个 必须(necessary)的存在而是一个(contingent)的存在,所以上帝的存在不仅不是对科学精神的否定,反而是对科学精神的肯定。这个科学精神就是所谓的追寻真理。而基督教世界观不仅给了科学追求真理的哲学基础,也给了科学精神的内在动力。这些观点已经被科学史研究学者所公认(参《科学的灵魂》)。 但是,Plantinga 在他的书中还提到另外一种科学和宗教的关系,這是一种内在本质的深入的和谐关系。探索并发现这种内在的一致性正是我觉得作为一个基督徒科学家的使命。这种探索,在我看来,必然带来科学的革命,使得科学各个分支可以重新地联合起来,乃至和其他人文科学,乃至哲学有前所未有的整合。而这种整合必然产生一种新的科学,乃是世界观科学。因为每个科学课题的提出乃至完成以及对其结果的解释都牵涉到那个科学家个人的世界观。那么这种科学的产生有哪些必要的元素呢?圣经可以给出答案。 我们观察創世記就会发现,上帝并没有告诉我们创世的细节,而是告诉我们创造的基本原则。比如上帝用祂的言语创造了世界,祂先创造了承载万物的框架或者容器,然后创造了充满这容器的万有。他的创造带来了规律,次序和结构并进而带来了生命。这些基本原则正是科学一直以来在探索并印证的。 首先,上帝的创造是有规律的并且是连续的,或者是时间反演的。无论是牛顿万有引力的发现还是爱因斯坦广义相对论的进一步阐释,我们始终在自然界中观察到规律,并且这些规律可以用数学来描述。一方面,受造规律的数学描述暗示了人类的心智和自然定律乃有同一起源。而最好的解释乃是有一位智慧的造物主创造了宇宙和人的灵魂。另一方面,我们认识这个宇宙的起源和发展是基于一种连续的因果链。这种连续性使得我们可以追溯行星的起源和宇宙的起源。  其次,上帝的创造是不连续的,是分离的,但却是有秩序的。这并不与前一个属性矛盾,因为这种分离性暗含于连续性中,并且是连续性的因果链条所产生的自然结果。经典物理所给我们的世界图景乃是这个世界在时空上是连续的,是决定性的。这种观点和圣经的创造观并非完全相符。神乃是分开光暗,天地,空气与海,神乃是有阶段性地创造了生物,并且各从其类。也就是说连续性不是宇宙的常态,而连续性本身就暗含了不连续性,并且也为着质的转变服务。比如太阳系最开始经历“空虚混沌”的原恒星阶段,然后形成了各大行星,经历了一系列的轨道变迁和小行星碰撞才产生了适宜于人类居住的地球。这种不连续性不仅出现在行星形成上,也出现于量子物理,生物起源和气候系统上。比如普朗克尺度的时空不连续性,寒武纪大爆炸,冰期-间冰期的突变等。这种不连续或者量子现象时常出现在复杂性激增的高度非线性过程中,比如宇宙的起源,恒星,星系的起源,行星的起源,气候系统的产生,以及生物的起源,人类的起源。这种不连续性或者量子原则,在我看来,既是量子物理也是宏观乃至宇观科学的基本原则。而正是这种原则产生了秩序和生命。

其次,上帝的创造是不连续的,是分离的,但却是有秩序的。这并不与前一个属性矛盾,因为这种分离性暗含于连续性中,并且是连续性的因果链条所产生的自然结果。经典物理所给我们的世界图景乃是这个世界在时空上是连续的,是决定性的。这种观点和圣经的创造观并非完全相符。神乃是分开光暗,天地,空气与海,神乃是有阶段性地创造了生物,并且各从其类。也就是说连续性不是宇宙的常态,而连续性本身就暗含了不连续性,并且也为着质的转变服务。比如太阳系最开始经历“空虚混沌”的原恒星阶段,然后形成了各大行星,经历了一系列的轨道变迁和小行星碰撞才产生了适宜于人类居住的地球。这种不连续性不仅出现在行星形成上,也出现于量子物理,生物起源和气候系统上。比如普朗克尺度的时空不连续性,寒武纪大爆炸,冰期-间冰期的突变等。这种不连续或者量子现象时常出现在复杂性激增的高度非线性过程中,比如宇宙的起源,恒星,星系的起源,行星的起源,气候系统的产生,以及生物的起源,人类的起源。这种不连续性或者量子原则,在我看来,既是量子物理也是宏观乃至宇观科学的基本原则。而正是这种原则产生了秩序和生命。

简言之,在上帝所创造的宇宙中,连续是肤浅的,量子的深刻的,信息是基本的,意义是终极的。现代科学一直以连续性为其研究的理论前提,比如地球科学常常认为地球的气候,生态变化是连续的,渐变的,但是数据却常常给出不同答案。而最深刻的变革开始于上个世纪初的量子革命,它现在仅仅带来了物理学的革命,但我觉得它必将带来整个自然科学领域的革命。虽然信息革命已经在计算机领域产生并且结出累累硕果,但是信息论需要与物理和生物乃至天文相结合才能产生出更强大的威力。不過这一切理论最终乃是不同世界观任意摆弄的小姑娘,但是幸好我们有个试金石,那就是“本于信以致于信”的统计原理——“贝叶斯”统计,让我们亮出自己的底牌,并用数据对我们的前设进行挑战。在这种世界观科学的疆土里,已经没有了自然和人文的区分,只有不同世界观的猛烈碰撞。这可能就是Plantinga所言的科学与信仰真正的和谐罢!

简言之,在上帝所创造的宇宙中,连续是肤浅的,量子的深刻的,信息是基本的,意义是终极的。现代科学一直以连续性为其研究的理论前提,比如地球科学常常认为地球的气候,生态变化是连续的,渐变的,但是数据却常常给出不同答案。而最深刻的变革开始于上个世纪初的量子革命,它现在仅仅带来了物理学的革命,但我觉得它必将带来整个自然科学领域的革命。虽然信息革命已经在计算机领域产生并且结出累累硕果,但是信息论需要与物理和生物乃至天文相结合才能产生出更强大的威力。不過这一切理论最终乃是不同世界观任意摆弄的小姑娘,但是幸好我们有个试金石,那就是“本于信以致于信”的统计原理——“贝叶斯”统计,让我们亮出自己的底牌,并用数据对我们的前设进行挑战。在这种世界观科学的疆土里,已经没有了自然和人文的区分,只有不同世界观的猛烈碰撞。这可能就是Plantinga所言的科学与信仰真正的和谐罢! 也许有人说这信息是自然涌现出来的,就像我们观察云朵的时候也会偶尔发现一些有意思的形状,就像某些动物或者符号。但是,我们在基因世界里看到的不仅是或是或非的符号,而是一系列存于不同染色体中的DNA分子的有机并且精确的表达。这就好比计算机程序,如果出现一个小错误,或者各个部分不能按次序彼此协作运行都会出现bug,甚至死机。但是我们发现新生儿的健康出生在任何时代都是再平常不过的事情了。我在这里并非要支持“智慧设计论”的方法,但我支持他们的结论,那就是这个宇宙乃是由上帝用言语从无中创造出来的。这也是人类基因组首席科学家Francis S. Collins在他的“The Language of God”中所讲的。

也许有人说这信息是自然涌现出来的,就像我们观察云朵的时候也会偶尔发现一些有意思的形状,就像某些动物或者符号。但是,我们在基因世界里看到的不仅是或是或非的符号,而是一系列存于不同染色体中的DNA分子的有机并且精确的表达。这就好比计算机程序,如果出现一个小错误,或者各个部分不能按次序彼此协作运行都会出现bug,甚至死机。但是我们发现新生儿的健康出生在任何时代都是再平常不过的事情了。我在这里并非要支持“智慧设计论”的方法,但我支持他们的结论,那就是这个宇宙乃是由上帝用言语从无中创造出来的。这也是人类基因组首席科学家Francis S. Collins在他的“The Language of God”中所讲的。