我们通常认为过去会影响未来,但是其实我们每天都在经历未来对过去的影响。如果一个小孩坚信只要努力学习就会考上好大学,然后找到一份高薪的工作。那么,他很有可能经过长期的努力奋斗,确实考上了好大学,也最终得到了一份高薪的工作。我们可以认为这个人童年时的信念导致了他的行为,进而产生了这样的结果。然而,我们也可以认为这个人的将来决定了他的过去,因为他对将来的规划和目的“导致”了他过去的努力。这其实就是亚理斯多德提出的四因说中的目的因。四因说提出了这个世界运动和变化的四种原因,质料因,形式因,动力因和目的因。比如一张饭桌的质料因是木头,形式因由一张饭桌的图纸所呈现,动力因是木匠,目的因是用餐。自然科学一般只研究了质料因和动力因,并不探讨形式因和目的因。形式因在某种意义上其实是信息,但是这种信息有点像计算机软件又像DNA里面的信息,它不是热力学信息,不是平衡态信息,而是功能性的信息,是为了实现某种目的和功能的信息。所以,形式因和目的因是紧密相关的。中世界神学巨擘托马斯阿奎纳认为,目的因是一切原因之冠,因为无形的物质(你可以认为是某种原子、分子等)只有通过形式(你可以认为是信息或者某种设计)才能被赋予“形体”,然而物质和形式,只有通过某种外在的动力因才能被结合在一起成为现实,而这个有了形式的物体是为了达成某种目的而存在,只有它的目的被达到,它才实现了它被造的价值。所以,目的因是众因之首。

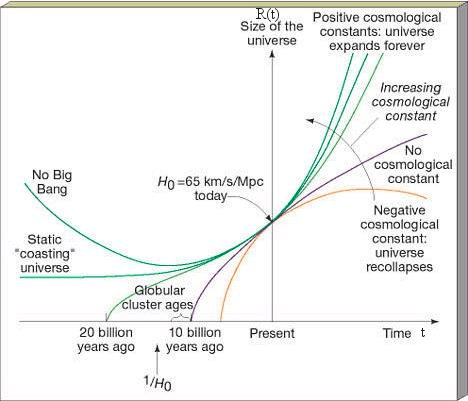

然而,唯物主义认为这个世界是“偶然”形成的,不存在目的,每个人可以赋予自己人生的目的,这也是为什么这个时代缺乏理想的原因,因为没有所谓的宇宙性的普适性的目的存在。其实,自然科学并不必然要和唯物主义联姻,相反,现代科学的发展正在呼唤目的因的回归。在贝叶斯统计中,我们知道先验和后验,为了实现一个模型的参数推断,我们通常需要通过一些“随机过程”的算法来计算模型和数据的后验分布。这些随机过程看似随机,实则是为了探索整个模型的后验分布,达到某种后验概率的最大值。这就像一个军队为了寻找敌人,需要派遣所有的士兵根据敌人最有可能藏匿的地点去搜寻,但是这种搜寻最开始看似任意,但是最终却根据所搜集的线索慢慢收敛于某一个区域。同样,整个宇宙乃至物种的演化在某种意义上很可能是为了达成某种目的。宇宙的规律被精调到无与伦比的精度,比如宇宙学常数被精调到10的负120次方,才能够产生适合生命存在的宇宙。同样地球产生于银河系中年时期,处于银河系偏外围地带,并且在太阳系这样一个多个巨行星系统以及拥有70%的海洋都为生命的产生和繁衍预备了条件。然后,生命在地球诞生不久的几亿年时间里面就产生了,这个过程极其复杂,目前仍然无法在实验室里面实现。但是如果生命的产生和演化并非随机,而是像贝叶斯后验采样一样是统计性地为了达到最大后验或者达到某种目的,那么生命的产生就有足够大的概率,以至于可以在地球诞生之初就得以实现。同样,如果地球生命在过去50亿年的演化不是随机的,而是为了达到产生智能生命的目的,我们就不难解释为什么需要那么多的原始物种改造地球大气,那么多的物种灭绝成为化石和石油,小行星撞击地球导致了恐龙灭绝,使得哺乳动物可以取代爬行动物成为地球新的霸主,并最终在某个环境中诞生了会说话和使用工具的物种——人类。

这种目的因的回归同样可见于量子物理。无论是在杨氏干涉实验所揭示的波粒二象性还是在贝尔实验中揭示的量子纠缠,都表明量子世界要么是内秉的不确定的,要么是存在某种超距关联,这些解释往往要牺牲因果律的局域性,或者光速不变等以及量子态的真实性等物理学基本假设。然而,最近一批科学家开始探讨通过将来影响过去的颠倒的因果律来拯救量子世界局域性和真实性的基本假设(https://theconversation.com/quantum-mechanics-how-the-future-might-influence-the-past-199426)。如果两个纠缠的粒子将来被测量的自旋态会影响到他们现在正在纠缠时的态,那么就可以顺利成章地解释为什么它们相隔很远仍然在统计上保持关联。当然,这个理论仍然需要进一步解释如何避免时间旅行所带来的因果律矛盾,比如一个外孙是否可以写信给外祖母使得她不与外公结婚,如果成功他自己也不能存在。当然,如果我们考虑到量子力学中不能同时精确测量两个共轭的量,比如动量和位置,那么我们这个例子中的外祖母很可能读不到外孙的信,因此可以避免矛盾。

所以,无论是从整个宇宙的宏观演化和生命的产生还是从微观量子世界出发,我们都能看到古典哲学中的目的因很可能是解决这些领域谜题的钥匙。虽然美国著名天文学家卡尔-萨根不信人格化的上帝,但是他却坚信宇宙和人类的目的性,“The cosmos is within us. We are made of star-stuff. We are a way for the universe to know itself.”(宇宙在我们里面,我们由星尘所造,我们是宇宙认识它自己的一种方式。)这种看似泛神论的思想实质上是肯定了人类和宇宙存在的目的性。然而,哪怕这种经过科学包装后的人本主义也在这个时代失落了,我们已经无法感知这个宇宙的荣耀,美丽与目的。

如果这个宇宙是有目的的,那么我们的人生就有了意义,这个意义就在于将人生的目的统一于宇宙性的目的。在萨根那里,人类被认为是宇宙自我实现的一种方式,但是这种世界观显然把目的因的问题抛给了人类自己,也就是说宇宙是以人为目的,那么人以什么为目的呢?人如果是以自我实现为目的,那么要实现什么样的自我呢?是希特勒的那种自我实现还是孔子的那种自我实现?所有这些问题是人类自身无法回答的,人类只有在宇宙之外寻找意义,宇宙不能赋予宇宙自己意义。同样,人类也不能赋予自己意义。因此,造物主上帝必需要告诉我们宇宙和人类存在的目的是什么,就像餐桌的制造者才能赋予餐桌被造的目的。上帝作为所有原因的原因,不是因果链条中的一环,所以祂不是缝隙中的上帝。上帝是因果关系得以成立的原因,祂托住了因果链条,所以祂是纵向而非横向的原因,是超越因果链的原因。这就好像你写了一个程序实现了贝叶斯后验取样,但是你本人并没有成为某个随机行走的过程,也没有直接参与到后验取样的过程中,因为你是整个程序的原因,而非程序的一部分。同样,我们说人工智能本质上是一种复杂模型的拟合过程,人工智能的随机性仍然是程序员所赋予的“特定的”随机性,是有目的的随机性。从这些统计工具中我们可以认识到上帝作为众因之因并非要取代这个宇宙本身的因果关系,而是要成全这个因果关系,并且达成祂赋予所有受造物的目的。